皆さん、初めまして。先日ブログでも紹介いただきました、浦幌町の佐藤と申します。

今回の職員研修では、10月2日から5日の四日間で神山町のまちと人々を見せていただき、自分のこと、浦幌町のことを振り返るきっかけをいただきました。

なかなか長期にわたる研修ということもあり、実は最初は「若手の職員が行って、いい経験してくれればいいかな」と見送っていたんですが…参加者の空きがあるからどう?と直接お誘いをいただき、それなら面白そうだし行こう!と参加を決めました。

自分の信条として、面白そうなものにはいったん流されてみよう、というものがあるのですが、結果的に多くの出会いや得難い経験が得られた研修でした。

(初日)

4日間の日程ですが、片道に半日、実質一日分は移動の時間でした。これだけの遠出は人生初で、同行の須田君には大いに助けられました…

空から見た徳島は急峻な山々と吉野川の長大さが印象的で、こんな険しそうな自然と暮らしているんだな、と思ったことを覚えています。

現地ではリレイションの祁答院さんが気さくに出迎えてくださり、蔵本BASEへ。研修開始にあたり、オリエンテーションやレクチャーを受けました。

祁答院さん曰く、今回の研修のメインテーマは三つ。

(1)自分を知ること

(2)自分の”役目”を見つけること

(3)浦幌町のより良い未来を描くこと

なかなかずっしりとしたテーマに気後れしそうでしたが、「自分の具体的に想像できる未来を考える」「自分が良いと思う地域社会とは?」など、一つ一つワークを進める中で、なんとなく「こう考えていけばいいのかな」「まずは色々見て聞いて、自分の心の動きをしっかり捉えよう」という前向きな気持ちになれました。

初日ということもあり、この日は徳島駅近くで宿泊。徳島の地の物、地の酒、徳島ラーメンを初体験。刺身に添えられたわかめがとにかく美味しかったり、初日から驚きがたくさんありました。

(二日目)

初日の夜、同行の須田君が「実は早朝起きて、地元の市場を見てこようと思うんです」と言いだし、面白そう!自分も行きたいと話していたところ、祁答院さんが「それなら朝連れて行ってあげるよ」と、なんと足を出していただけることに。感謝!

ちょっと早めに起きて、徳島中卸売市場、市街の中州市場を訪問。

タイにカマス、すだちは安いし栗も大きく、北海道とは全く違う品々が並んでいて、徳島という地の暮らしを実感できました。

中州市場では、神山町の方がすだちを手ずから選別しながら売っていて、「うちのは無農薬だからね」と見せてくれました。そのすだちからは、とてもいい香りがして…神山町はいい町なんだろうな、という予感をくれました。

二日目の日程は、まず蔵本BASEで神山町が歩んできた「神山プロジェクト」についての講義を受けました。アリス人形の里帰りから道路のゴミ拾い、初めは町の人の思い付きが、仲間を増やしてアートに溢れた町を作っていくまで、「やったらええんちゃうん」という町の人々の前向きな気風が感じられて、あらためてすごい!と思うと同時に、もし浦幌に同じものがあったとして、同じことができるだろうか‥という気持ちも沸きました。

個人的には、移住する人材を逆指名する、ワークインレジデンスの考え方が衝撃的でした。町を作るということは、単にそこに住む人を増やすだけでなく、仕事(機能)を作っていくことでもある。文字に起こすのは簡単ですが、それをやろうとしてやったからこそ今の神山町があるんだな‥と、取り組んだ方々への敬意を覚えました。

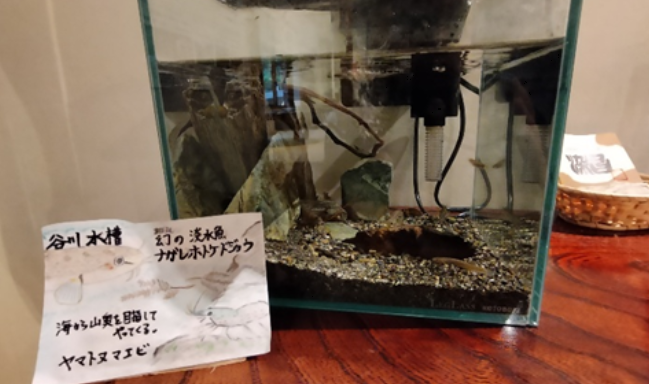

その後、いよいよ神山町へ。初めに見せていただいたのは、移住した方々の暮らしでした。阿波晩茶農家や様々な仕事をマルチにこなすという、神山塾生OBの吉沢さんにご案内いただきながら、古民家を改修したサテライトオフィスを見たり、移住者の方が経営する「豆ちよ焙煎所」を訪ねたり、そこでたまたま会ったライターさんの本を買わせていただいたり、かみやま高専の先生が地元とのつながりを求めて立ち上げた「ワカモノの店バンビ」に伺ったらどんどん地元の方々が集まりだして、お話ししたり(なぜか)モクズカニをもらったり…とにかく盛りだくさんの出会いがありました。

夕方、宿に戻る前にもいくつかの施設を見学しましたが、特に、町の木材と町の事業者で作ったという集合住宅と、その横に「まちのリビング」として建てられた「鮎喰川コモン」は、木の暖かみある施設で地域の子供たちがのびのびと過ごしていて、それを大人が自然に見守っていて、すぐそこには故郷の象徴である鮎喰川がある‥まるで理想郷のような美しい風景が印象的でした。下の写真の星形の木製ブロックは、子供たちが施設内の土足部分を渡るための足場なのですが、地元の大工さんに頼んだら「決まった形だけだったら楽しくないだろう」といろいろな形に切ってくれたそうです。そんなところにも、この町の自由さや、(いい意味での)勝手さを感じてちょっと楽しくなりました。

整理しきれないくらいたくさんの内容をこの日だけでも見て、経験したのですが、共通して受けた印象は、どの方も「楽しそうに、やりたいことをやっていたこと」です。モノサスで働く栗山さん香川さん、豆ちよでお会いしたライターの杉本さん、バンビを運営するために「100人から100万円集めればいい!」とおっしゃって笑っていた春田先生、コモンを運営する「神山つなぐ公社」の方々、誰も彼も自然に「やるべきこと」を「自分のやりたいこと」として取り組んでいるような印象があって、そういった個々の動きが自然に町を活性化している、これが祁答院さんの言う”役目”と言うことなのかな、と不思議な感覚でした。

夜は、日中たまたまお会いした「神山つなぐ公社」代表の馬場さんにご快諾いただき、宿泊地のWEEK神山で会食をさせていただきました。神山町役場から出向されているという馬場さんからは、行政サイドとしてのまちへの関わり方の難しさなど、また興味深いお話を聞かせてもらいながら、その日の夜は更けていきました。

(三日目)

三日目の朝はややぐずついた天気から始まりましたが、今回宿泊したWEEK神山がまた素敵な宿で、部屋から鮎喰川を望むことができる大胆な設計が素晴らしく、目覚めは快適でした。

午前中は、NPO法人「まちの食農教育」を運営されている樋口さんを講師に、食をベースに町の文化を子供たちに受け継ぎつないでいく取組みを教えていただきました。

農作業を実際に体験することで、子どもたちが得た気づきが町への関心につながり、未来につながっていくこと。実践を通したからこそ、重みのある講義でしたが、それをやり続けている樋口さんには使命感のような重い感情よりも「食べたいものを守りたいからやるんだ」というからっとした明るさがあり、それがまた二日目の人々の印象と重なって見えました。

お昼は、同じく「まちの食農教育」理事の植田さんと、フードハブ・プロジェクトの運営する「かま屋」を訪ね、神山町産の食材がふんだんに使われたランチをいただきつつ、棚田を引き継ぎ地元の米を作っている取組みのお話などを伺いました。

ランチの後は、地元の高校生が耕作放棄地を再整備し、神山小麦を栽培しているという「まめのくぼ」も見させてもらいました。ところどころ見られる石積みの景色は神山町に昔からあったものだそうですが、高校の授業で取り上げたり、ワークショップを開いたりして今の町の人たちにもその技術は自然に受け継がれているようでした。

次に向かったのは、植田さんが稲作を営む、江田地区の棚田の景色でした。かつては祁答院さんもこの棚田の再生に取り組む中、手を動かし体を動かして得られた学びや、地元の方々が当たり前にそうして学んでいることを知らないということへの気づき、そういったものが神山塾の原点となったと教えてくれました。

その上流にある、神山塾生が泊まった「神山スキーランドホテル」は、建物こそ古びておどろおどろしい雰囲気でしたが、近くを沢が流れるだけの何もなさがある風景に、普段の暮らしにはない静謐さがありました。

自分と須田君も、せっかくなので沢登りと瞑想をさせてもらい‥服は泥で汚れましたが、また考え込んでしまっていた気持ちを濯ぐ良い時間になりました。

その後、かみやま高専を見たり、上一之宮大粟神社に参らせていただいたりしつつ、「創造の森」へと向かい、KAIR(神山アーティスト・イン・レジデンス)から生まれたアート作品たちを鑑賞させてもらいました。山の自然と作品が時間をかけて一体になっていくさまは、自然全体がアート作品として機能しているような感覚で、この取組みが人を惹きつける意味を実感するとともに、アートやクリエイティブなものが町を“豊かに”するということの意味も、何となく実感することができました。

その後はちょっと休憩も兼ねて「KAMIYAMA BEER」さんを訪ねたり、かま屋さんが神山小麦でつくるパンを購入したり、神山温泉に入らせていただいたり…神山の文化を堪能しました。

夜には町の居酒屋「どちらいか」さん(「どういたしまして」という意味だそう)で、WEEK神山代表の神先さんを交えてお話を伺いました。

これで終わり‥と思いきや、居酒屋帰り、たまたま会った神山塾生OBの佐々木さんに祁答院さんが声をかけ、敬老会の出し物の練習を見学させていただくことに。流れで阿波踊りまで踊らせていただき(笑)、また濃厚な一日が終わりました。

三日目に見たものは、二日目とはまた違う側面で、町にある文化を活かしながら、やりたいことに取り組む人たちだったように思います。道中、KAMIYAMA BEERで出会ったおじさんは、家の中に窯を作ってパンを焼き、最近まで道の駅で売ったりしていたと教えてくれました。やってみようと思ったからやった。この人々の自由さが、神山町の自由闊達なまちづくりを支えたんだなと感じました。

(四日目)

いよいよ研修も最終日になり、宿泊地のWEEK神山で最後の研修として、四日間の総括をしました。

神先さんもお話を聞いてくれ、それぞれが感じたこと、考えたことを振り返ったりしながら、初日でレクチャーいただいた三つのテーマについて、あらためて今の自分なりの答えを考えました。

自分がこの研修で感じたこと、それは「とにかく楽しかったな」でした。初めて見る土地や文化、そういった刺激もさることながら、神山町の人々の、自由で自主的な気風が気持ちよかった。まぎれもなく神山町は「人」の想いが作った町で、それを鮎喰川や徳島の自然が支えている、そんな印象を受けた四日間でした。

そんな研修を通して、最後に自分が立ち返った三つの問いは、まだ朧気ではありますが、こんな答えであるように思います。

(1) 自分を知ること

…時々問い直しながらも、自分の面白いと思えることに素直でいつづけることが大事なのかな と思いました。「でも」より先に、「それなら」と言えるような寛容さをもって、面白そうなことに乗っかったり、取り組める自分を大事にしたいと思います。

(2) 自分の”役目”を見つけること

…今の自分の中にあるもの、役割の中でも、「やりたい」と思えること、「いいな」と思えること。為さねばならぬことはもちろん一所懸命に、でもそれだけじゃなく、何より自分が楽しめることを大事に、折角ならみんなでやろう!という気持ちを持っていくことかなと思っています。

(3)浦幌町のより良い未来を描くこと

…この問いが一番自分には難しかったように思います。神山という地、浦幌という地が持つものの違い、同じものを持ち込んだとしても浦幌ではできないこともあるかもしれません。

ただ、この研修の中で考えたのは、浦幌は今よりももっと自由でもいいんじゃないかな、ということでした。

浦幌にも歴史はありますが、それは200年を超えるようなものではありません。かつて北の大地を拓いた入植者は出自もばらばらで、それぞれが自分のルーツを持っているはずです。そんな人々が寄り合い、作り出した町なら、どんなことをやれたって不思議ではないような気がします。失敗や二番煎じを恐れず、色々なことに(考えながら)トライしていける町になってほしいなと思います。

(さいごに)

個人ではなく行政という立場で自分がどう関わるべきか、という問いはまだ答えが出ませんが、個人としては、色々なことをやりたい人たちを尊重していきたい、あわよくば自分もそうなりたい。そうして色々な人たちが関わり合い、より複雑系なまちになっていければ、予測できないよい未来を見つけることができるのでは、と考えます。

かつて自分は大学生のころ、いわゆる自治寮の寮生でした。安く暮らせるし、くらいの気持ちで入った寮でしたが、先輩から突然旅行に連れていかれたり、寮内でカレー屋をやるから食えだとか、裏手の川で遊ぶ企画をやるから来いと誘われたり‥そのあまりの自由さに当時は衝撃を受けました。その「やりたきゃやってみろ、周りはとりあえず乗ってくれるから」という気風が、自分の思う神山の気風とマッチしていて、勝手に懐かしささえ覚えていました。

逆に言えば、今、自分に課せられた色々な「役割」をこなすことに汲々とする中、かつての気持ちを思い出せた、そんな研修でした。

これからのまちをつくる町民の一人として、自分なりの「役目」と向き合いながら、今回の研修で再発見できた「楽しさ」をもって町に関わっていきたいと思います。

最後にあらためて、四日間の研修の間つきっきりでご指導ご案内いただいたリレイションの祁答院さんと中岡さん、突然にもかかわらず自分たちに関わっていただいた神山町の方々に、深く感謝申し上げます。得難い機会をありがとうございました。

関連記事

-

2025.08.01

-

2025.02.19

-

2017.09.13

-

2016.06.13

-

2017.07.26

-

2023.12.05

場所に居る=居場所 そこに居たいと思う自分を大事に‐Learning Journeyカフェレポート&神山塾食堂開店のお知らせ‐