10月初旬、北海道十勝郡浦幌町役場の職員、佐藤さんと須田さんが、リレイションの職員研修プログラムで徳島を訪れました。

テーマは「自分を知ること」「自分の役目を見つけること」「浦幌町のより良い未来を描くこと」。3泊4日の旅は、単なる視察を超え “まちと自分の関係” を問い直す時間となりました。

■1日目:問いから始まる旅

初日は、祁答院によるレクチャーとワークから始まりました。

「働く理由とは?」というシンプルでありながら深い問いが、静かにお二人の胸に届きます。

価値観ワークではベストに佐藤さんは「寛容」「自治」「受託」etc…を、須田さんは「目的」「自治」「親密」etc…を選択されていました。

選ばれた価値観の向こうに、それぞれの人柄とまちへの姿勢が垣間見えます。

浦幌町のこれからを考える上で、「まず自分自身を知る」という小さな入口から、研修は静かに動き出しました。

夜は徳島市内に宿泊し、阿波尾鶏や徳島ラーメンなど、地元の味を楽しみながら徳島の風土に触れられました。見た目も味も濃い目の徳島ラーメン、お気に召していただけたでしょうか?〈ラーメン東大 大道本店:生卵・ご飯無料の太っ腹サービス!!〉

■2日目:神山の空気に触れる

翌朝、須田さんの希望で、行ってみよう!ということで訪れた “徳島中央卸売市場” では、早朝から活気にあふれる空間に感嘆の声が上がりました。

魚好きな須田さんの目が輝き、食への関心がそのまま「地域の資源をどう活かすか」という視点へとつながっていきます。

徳島中央卸売市場のあとは、徳島市役所近くにある “中洲市場” も見学。市場のはしごをしました。市場のはしごは初めてでしたが、中央卸売市場からの魚が中洲市場に並ぶ、そんな光景がとても新鮮で、須田さんの提案でおもしろい経験ができました。

朝のレクリエーションのあとは蔵本BASEで祁答院から、神山プロジェクトについてレクチャーを受けました。

佐藤さんは、神山と同じように個々が主体的に事を起こすことを浦幌でやりたいと思った場合、どうしたらいいのか…何が必要か…などと考え、須田さんは、神山の人が寛容で、高い志を持つ外の人が来るので神山プロジェクトが成り立っていると感じ、レクチャーを通して神山プロジェクトの歩みをたどりながら「町が変わる」ことの意味を考えました。

ここからいよいよ場所を神山町へ移し、神山プロジェクトに触れていきます。マルチクリエイターの神山塾OBの吉沢公輔さん『ハムくん』が案内役を務め、寄井商店街を散策。サテライトオフィスや ”豆ちよ珈琲” などを訪問しました。

偶然立ち寄った ”ワカモノの店バンビ” で神山まるごと高専の先生や地域の方と出会い、モクズガニとすだちをいただくという思いがけない出来事もありました。

「たまたまの出会いが、あたたかく連鎖していく」― まさに神山らしい瞬間でした。

夜は ”神山つなぐ公社” 代表の馬場さんを交えた夕食会でした。

話題は自然と、「町における挑戦とつながり」― 変わり続けることと、変わらずにあり続けること。そのあわいにある神山の魅力を感じる時間となりました。

■3日目:食べること、遊ぶこと、学ぶこと

3日目は、”NPO法人まちの食農教育” の代表理事・樋口明日香さんによるレクチャーから始まりました。

「頭・心・体をつかうバランス」「遊びの中に学びがある」。

食を通じて子どもたちが“町を好きになる”ことを大切にしている樋口さんの言葉に、お二人の表情がやわらぎます。

佐藤さんは、樋口さんのレクチャーから強い熱量を感じたといいます。浦幌と神山の違いを実感しながらも、子どもたちの小さな気づきが町への愛着を育てること、そして “食べること” が “学ぶこと” へとつながっていく可能性を感じ取られていました。

須田さんは、「遊びの大切さ」を改めて実感されていました。社会の中で失われたものを取り戻す難しさを思いながら、自然の中で遊ぶことを教えてくれた親や、農業を通して学びをくれた祖父の存在に、あらためて深く感謝の気持ちを思い起こしているようでした。

昼食は、株式会社フードハブ・プロジェクトが運営する “かま屋” に行きました。店内には木の温もりが漂い、地元の旬を生かした料理の香りが心地よく広がっていました。

昼食には、NPO法人まちの食農教育の理事であり、神山塾OBでもある植田彰弘さんにご一緒いただき、お二人とゆっくり交流する時間を持ちました。

食卓を囲みながら交わされた何気ない会話の中に、地域の未来を考えるためのヒントがいくつも隠れていたように思います。棚田の保全や食の循環を担う若手たちの姿に触れながら、地域の “想いが受け継がれている” ことを、静かに、そして確かに実感しました。

午後は、神山の自然と文化をめぐる時間となりました。まず訪れたのは、人の手で守られてきた棚田。段々に連なる田のひとつひとつに季節の光がやわらかく差し込み、その静けさの中に、人々の暮らしの営みと時間の積み重ねが感じられました。

そのあと立ち寄った “神山スキーランド” では、澄んだ川の流れに誘われ、上流へと歩いていきました。岩の下をのぞいてカニを探したり、川の音に耳を澄ませながら、何も考えずにただその場の空気を味わう5分間。自然の中で過ごすその短い時間が、心をすっと整えてくれるようでした。

スキーランドをあとにして向かったのは、食の神を祀る “上一宮大粟神社”。

食べることが好きな佐藤さん、魚が好きで料理上手な須田さんにとって、ここは特別な訪問先になりました。境内ではこれまでの出会いと学びに感謝を込めて手を合わせました。

祈りを終えて見上げた木々の向こうの空が、どこかやわらかく晴れていたのが印象的でした。

参拝のあとは、創造の森の中に点在するアート作品を訪ねました。

古い木々の間にひっそりと佇む作品たちは、風や光と共鳴するようにその表情を変え、神山の自然そのものがアートであることを静かに語りかけていました。お二人も足を止めながら、作品の一つひとつに見入っていました。

そして、日暮れ前に立ち寄ったのが “KAMIYAMA BEER” 。

一日の終わりに飲む地ビールの一杯は、心地よい疲れをほどき、自然と笑顔を引き出してくれるものでした。

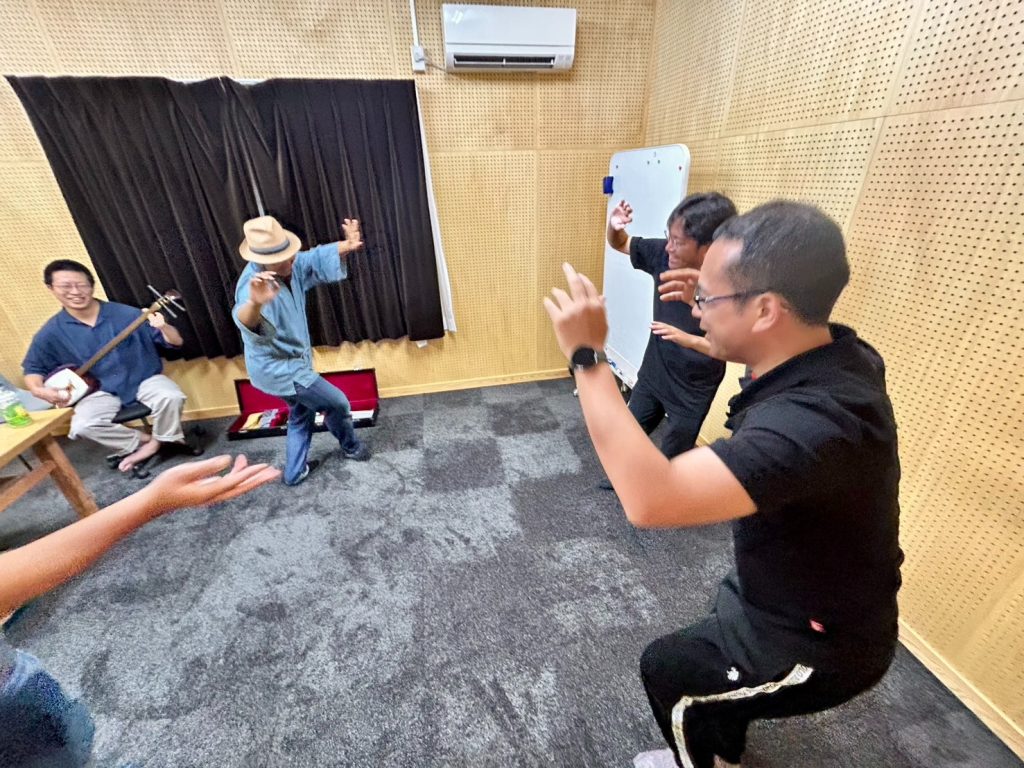

夜にはコンビニで偶然出会った神山塾OB・佐々木敬太さんについて行き、翌日にある敬老会の出し物の練習を見学させていただきました。また祁答院の無茶ぶりで阿波踊りを体験することになったお二人、笑いと余韻が交錯する、にぎやかで豊かな時間となりました。

神山の自然、祈り、文化、そして人の温もりに触れながら―

この一日は、まさに五感をつかって味わう “神山そのものの学び” となりました。

■4日目:心が揺れた理由

最終日は、”WEEK神山” で研修の振り返りです。

WEEK神山の代表、神山塾OBでもある神先岳史さんに加わっていただき、静かで深い対話の時間が流れました。

佐藤さんは、「何よりも楽しかった」と振り返りました。忙しい日々の中で自分を見つめ直す時間が減っていたと感じながらも、神山での出会いや風景を通して、自分と周囲を見つめる余白を取り戻せたといいます。開放的なWEEK神山や森の中のアートに癒され、「また来たい」と笑顔で語られていました。

須田さんは、「とても濃い4日間だった」と振り返りました。旅の中で感じた衝撃や気づきを通じて、自分の考えを深め、今後へつなげる時間になったといいます。市場見学やカニや鮎を食べられたことなど、想定外の出来事にも多くの学びがあり、「多くの方の時間をいただいて研修を受けられたことに感謝しています」と穏やかに語られました。

神先さんは、「神山には “やったらええんちゃうん” という空気がある」と語ります。それは、挑戦を受け入れ、見守り、ともに悩みながら進む人々の関係性がつくり出す、神山ならではの空気感です。誰かの試みを否定せず、むしろそこから学び合おうとする。その寛容さが、神山の “挑戦の文化” を支えています。この言葉に、4日間の研修のすべてが凝縮されているように感じました。

■未来へ続く、旅の余韻

研修を終えたお二人の口からこぼれたのは、「楽しかった」「また来たい」という言葉でした。それは観光の感想ではなく、自分と町の距離を測り直し、次の一歩を考える “はじまりの言葉” のように思えました。

神山で見た風景や出会い、語られた言葉の数々は、きっと浦幌でも静かに芽を出していくことでしょう。

地域づくりの本質は、制度や仕組みではなく、人の心の中にある ― そのことを改めて教えていただいた4日間でした。

もしこのような研修を通じて、自分の町や仕事を新しい角度から見つめ直したいと思われる方がいらっしゃれば、ぜひ神山の風に触れていただきたいと思います。

そこには、“やったらええんちゃうん” という、未来をひらくやさしい空気が流れています。

この記事を書いた人

中岡 直子

徳島生まれ徳島育ち。神山塾16期を経てRELATIONスタッフに。 銀行勤務が長く、前職は製薬会社でMR。 3人の母でそろそろ子育てから解放予定!!今までは誰かのために生きてきたけれど、これからは自分を大切に、大好きな人達と居心地のいい場所で、毎日ご機嫌に過ごしていきたいと思う今日この頃…。アシスタントとして代表を支えられるように日々頑張っています。

関連記事

-

2024.07.31

-

2017.05.15

-

2026.02.19

-

2020.10.20

-

2024.06.03

-

2022.09.07